ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের অগ্নিঝরা দিনগুলি

প্রকাশিত : ১৪:৩২, ২৪ জানুয়ারি ২০২০

প্রতিবছর বাঙালি জাতির জীবনে জানুয়ারি মাস ফিরে এলে, ১৯৬৯-এর অগ্নিঝরা দিনগুলি আমার স্মৃতির পাতায় ভেসে ওঠে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে উজ্জ্বলতম দিন আছে। আমি দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী। আমার জীবনেও কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা আছে। ’৬৯ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কালপর্ব। এই কালপর্বে আইয়ুবের লৌহ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে বাংলার ছাত্রসমাজ ’৬৯-এর ২৪ জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। জীবনের সেই সোনালি দিনগুলির প্রতিটি মুহূর্তের কথা মনে পড়ে। অনেক সময় ভাবি, কী করে এটা সম্ভবপর হয়েছিল!

১৯৬০ সালে ব্রজমোহন কলেজে ভর্তির পর ছাত্রলীগের সদস্য হয়ে রাজনৈতিক জীবন শুরু করি। সেই যে শুরু করলাম, ধীরে ধীরে ছাত্রলীগের সদস্য হিসেবে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে কখনো ক্রীড়া সম্পাদক, হোস্টেল ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি, ’৬৬-’৬৭ সনে ইকবাল হল (বর্তমান শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি, ’৬৭-’৬৮ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হই। ’৬৯-এর জুনে ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হই। ছাত্রলীগের সেই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু প্রধান অতিথি ছিলেন। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করে বলেছিলেন, ‘বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে যেও। এই ছাত্রলীগ ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে অনেক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে। বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তোমাদের নেতৃত্ব দিতে হবে।’ বঙ্গবন্ধুর সেই নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে মুজিব বাহিনীর চারটি সেক্টরের একটির আটটি জেলার অধিনায়কের দায়িত্ব পালনের সুযোগ অর্জন করেছিলাম।

বঙ্গবন্ধু যখন ৬ দফা দেন আমি তখন ইকবাল হলের সহ-সভাপতি। ইকবাল হলে বসেই ৬ দফার পক্ষে আমরা আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করি। আমার কক্ষ নম্বর ছিল ৩১৩। এই কক্ষে প্রায়শই থাকতেন শ্রদ্ধেয় নেতা শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাক। ৬ দফা দিয়ে বঙ্গবন্ধু আমাদের বলেছিলেন, ‘সাঁকো দিলাম স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতায় উন্নীত হওয়ার জন্য।’ অর্থাৎ এই ৬ দফার সিঁড়ি বেয়ে তিনি স্বাধীনতায় পৌঁছাবেন। ৬ দফা দেওয়ার পর বঙ্গবন্ধু দেশব্যাপী ঝটিকা সফর করে ৩২টি জনসভা করেন এবং বিভিন্ন জেলায় বারবার গ্রেফতার হন। শেষবার নারায়ণগঞ্জ থেকে সভা করে ঢাকা আসার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের পর ’৬৬-এর ৭ জুন আমরা যে হরতাল পালন করেছিলাম, তার পরিকল্পনা আমার কক্ষে বসেই হয়েছিল। ’৬৮-এর ১৭ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে জেলগেটেই আবার গ্রেফতার করা হয়। আমার সৌভাগ্য ওইদিনই ডাকসুর ভিপি হয়েছিলাম। কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বসে বঙ্গবন্ধু চিঠি লিখে বিশ্বস্ত এক কারারক্ষীর মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন; চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘স্নেহের তোফায়েল, তুই ডাকসুর ভিপি হয়েছিস, এ কথা শুনে খুউব ভালো লেগেছে। বিশ্বাস করি এবারের এই ডাকসু বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবে।’ জেলগেট থেকে গ্রেফতার করে প্রিজনভ্যানে তোলার প্রাক্কালে এক টুকরো মাটি কপালে ছুঁইয়ে বলেছিলেন, ‘হে মাটি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। ওরা যদি আমাকে ফাঁসি দেয় আমি যেন মৃত্যুর পর তোমার বুকে চিরনিদ্রায় শায়িত থাকতে পারি।’

প্রথমে আমরা জানতাম না প্রিয়নেতা কোথায় কিভাবে আছেন! আমরা ছাত্রসমাজ এই গ্রেফতারের বিরুদ্ধে মিছিল করি। ’৬৮-এর ১৯ জুন আগরতলা মামলার বিচার যেদিন শুরু হয়, সেদিন থেকে আমরা জানতাম আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যুদণ্ড দেবে। কারণ, স্বৈরশাসক আইয়ুব খান উপলব্ধি করেছিল, সকলকে বশে আনা যায় কিন্তু শেখ মুজিবকে বশে আনা যায় না। তাই আইয়ুব খান সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, এই একটি কণ্ঠকে চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দিতে হবে। কেননা, একটি কণ্ঠে কোটি কোটি কণ্ঠ উচ্চারিত হয়। আইয়ুব খান প্রদত্ত মামলার নামই ছিল ‘রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য’ মামলা।

ডাকসুসহ চারটি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে ঐতিহাসিক ১১ দফার ভিত্তিতে ’৬৯-এর ৪ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। আমার কক্ষে বসেই আমরা ১১-দফার ভিত্তিতে গণআন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করি। আজ যখন স্মৃতিকথা লিখছি বারবার মনে পড়ছে ’৬৯-এর ১১ দফা আন্দোলনের প্রণেতা-ছাত্রলীগ সভাপতি প্রয়াত আব্দুর রউফ ও সাধারণ সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ আলী; ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) সভাপতি প্রয়াত সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক ও সাধারণ সম্পাদক সামসুদ্দোহা; ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) সভাপতি মোস্তফা জামাল হায়দার ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল্লাহ; এবং এনএসএফ-এর একাংশের সভাপতি প্রয়াত ইব্রাহিম খলিল ও সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম মুন্সীর কথা। এই ছাত্রনেতাদের প্রত্যেকেই ছিলেন খ্যাতিমান। আমি ডাকসু’র ভিপি হিসেবে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক ও মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন করি। আমার সঙ্গে ছিলেন ডাকসু’র সাধারণ সম্পাদক নাজিম কামরান চৌধুরী। ’৬৯-এর ১৭ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনের বটতলায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ১১ দফা প্রণয়নের পর এটাই আমাদের প্রথম কর্মসূচি। এর আগে আমরা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছি। ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে বৈঠকের পর বৈঠক। আন্দোলনের কৌশলগত দিক নিয়ে আলোচনা, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন বটতলায় আমরা সমবেত হলাম। মাত্র শ’পাঁচেক ছাত্র জমায়েত হয়েছিল। যদিও কলাভবনের বারান্দা এবং অন্যান্য স্থানে দূর থেকে দাঁড়িয়ে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী আমাদের কার্যক্রম অবলোকন করছিল। হয়তোবা আমাদের সংগ্রামের সফলতা নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। তারা উপলব্ধি করতে পারছিল না যে, আজকের এই পাঁচশ’ আগামীতে রাজপথে পাঁচ হাজার থেকে লক্ষে লক্ষে পরিণত হয়ে গণঅভ্যুত্থান সফল করবে।

আমার সভাপতিত্বে সভা শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে গভর্নর মোনায়েম খান ১৪৪ ধারা জারি করেছে। সভাপতি হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিল সিদ্ধান্ত দেওয়ার যে আমরা ১৪৪ ধারা ভাঙবো কি ভাঙবো না। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস এমনকি গুলিও চলতে পারে, গ্রেফতারের শঙ্কাতো আছেই। জমায়েতে উপস্থিত ছাত্রদের চোখেমুখে ছিল ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দৃঢ়তা। যারা বক্তৃতা করছিলেন প্রায় সবাই ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৪৪ ধারা ভঙ্গের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে শ’পাঁচেক ছাত্র নিয়ে রাজপথে এলাম। মুহূর্তের মধ্যে পুলিশ বাহিনী ক্ষিপ্রগতিতে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বেপরোয়া লাঠিচার্জ শুরু করে। আমরাও যতদূর সম্ভব প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করি। শুরু হয় কাঁদানে গ্যাস আর ফায়ারিং। ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুর রউফ ঘটনাস্থলে আহত হন। পরদিন ১৮ জানুয়ারি, পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও শনিবার ঢাকা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ধর্মঘট পালনের কর্মসূচি দেই। ১৮ জানুয়ারি, বটতলায় জমায়েত। যথারীতি আমি সভাপতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সফল ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। সকালে বটতলায় ছাত্র জমায়েতের পর খণ্ড খণ্ড মিছিল এবং সহস্র কণ্ঠের উচ্চারণ-‘শেখ মুজিবের মুক্তি চাই, আইয়ুব খানের পতন চাই।’ অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম গতকালের চেয়ে আজকের সমাবেশ বড়। সেদিনও বাইরে ১৪৪ ধারা। যথারীতি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজপথে নেমে এলাম। দাঙ্গা পুলিশ বেধড়ক লাঠিচার্জ আর টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করলো।

পরদিন ১৯ জানুয়ারি ছিল রোববার। সে সময় রোববার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকতো। কিন্তু প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় খোলা ছিল। কর্মসূচি নেওয়া হলো আমরা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিল শুরু করবো এবং ১৪৪ ধারা ভাঙবো। রোববার আমরা ওখান থেকেই মিছিল শুরু করি। শুরু হয় লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস। কিছুই মানছে না ছাত্ররা। আজ আর মানতে চাইছে না কিছুই। শঙ্কাহীন প্রতিটি ছাত্রের মুখ। গত দু’দিনের চেয়ে মিছিল আরও বড়। পুলিশ শেষপর্যন্ত গুলি চালালো। একজন ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়লো রাজপথে। ছাত্রলীগের এই কর্মীর নাম আসাদুল হক। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বাড়ি দিনাজপুর। ’৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। পুলিশের বর্বরতা ও গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে ২০ জানুয়ারি সোমবার পুনরায় বটতলায় সমাবেশের কর্মসূচি দিলাম।

২০ জানুয়ারি ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের ইতিহাসে মাইলফলক। এদিন ১১ দফা দাবিতে ঢাকাসহ প্রদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। সভাপতির আসন থেকে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি, বটতলার পরিসর সমাবেশের তুলনায় ছোট! প্রথম দিন শুরু করেছিলাম শ’পাঁচেক নিয়ে, আজ কয়েক সহস্র, যেন জনসমুদ্র। তিনদিনে আমরা সাধারণ ছাত্র ও বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছি। আরও লক্ষ্য করি, বটতলায় শুধু ছাত্র নয়, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষও ভিড় করেছে। তারা সংগ্রামের কর্মসূচি চায়। আসাদুল হকের রক্তের প্রতিশোধ চায়। আমরা ভাবতেও পারিনি এতো বেশি সংখ্যক ছাত্র এবং সাধারণ মানুষ আমাদের সমর্থন করবে। যখন সভাপতির ভাষণ দিচ্ছি তখনও দলে দলে মানুষ আসছে। সভাপতির ভাষণে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের ঘোষণায় বলেছিলাম, ‘যতদিন আগরতলা মামলার ষাড়যন্ত্রিক কার্যকলাপ ধ্বংস করে শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দিকে মুক্ত করতে না পারবো, ততদিন আন্দোলন চলবে। স্বৈরশাসক আইয়ুব-মোনায়েম শাহীর পতন না ঘটিয়ে বাংলার ছাত্রসমাজ ঘরে ফিরবে না।’ মুহূর্তে ফুঁসে উঠলো মিছিল! কোথায় গেল ১৪৪ ধারা! লক্ষ মানুষের ঢল নেমে এলো রাজপথে। আমরা ছিলাম মিছিলের মাঝখানে। মিছিল যখন আগের কলাভবনের (বর্তমান মেডিকেল কলেজ) সামনে, ঠিক তখনই গুলিবর্ষণ শুরু হয়। খালেদ মোহাম্মদ আলী, আসাদুজ্জামান ও আমি- আমরা তিনজন একসঙ্গে ছিলাম। আমাদের লক্ষ্য করেই এক পুলিশ ইন্সপেক্টর গুলি ছোঁড়ে। গুলি আসাদুজ্জামানের বুকে বিদ্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়েন আসাদ। আমি আর খালেদ আসাদকে ধরাধরি করে মেডিকেল কলেজে নেওয়ার পথে আমাদের হাতের উপরেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। একজন শহীদের শেষ নিঃশ্বাসটি আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। মুত্যু এতো কাছে হাতের উপর! আমার শরীর তখন আগ্নেয়গিরির লাভায় পরিণত! মেডিকেলের সিঁড়িতে আসাদের লাশ রাখা হয়। তাঁর গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত শার্টটি সংগ্রামের পতাকা করে আকাশে উড়িয়ে, আসাদের রক্ত ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করে সমস্বরে বলি, ‘আসাদ তুমি চলে গেছো। তুমি আর ফিরবে না আমাদের কাছে। তোমার রক্ত ছুঁয়ে শপথ করছি, আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা মায়ের কোলে ফিরে যাবো না।’

এরপর শহীদ মিনার চত্বর থেকে আসাদের মত্যুর খবর ঘোষণা করি বিক্ষুব্ধ শোকার্ত জনতার মাঝে। আসাদের রক্তাক্ত শার্ট সামনে রেখে সমাবেশের উদ্দেশে বক্তৃতায় বলি, ‘আসাদের এই রক্ত আমরা বৃথা যেতে দেবো না।’ আমাদের সত্তা ও অস্তিত্ব আসাদের রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। শহীদ মিনার থেকে শুরু হয় শোক মিছিল। সবার সামনে আমি এবং অন্যান্য ছাত্র নেতারা। শোকমিছিলে হাজার হাজার নারী, গৃহবধূ, তরুণী, ছাত্র-ছাত্রী, শ্রমিক, কর্মচারী অংশ নেন। শোক মিছিল মুহূর্তেই লক্ষ মানুষের বিক্ষোভ মিছিলে পরিণত হলো। মিছিলের সম্মুখভাগ যখন তিন নেতার সমাধি সৌধের কাছে, তখন মাইকে পুলিশ ও ইপিআর-এর কণ্ঠস্বর ‘ডোন্ট ক্রস, ডেঞ্জার-ডেঞ্জার, ডোন্ট ক্রস!’ কিন্তু শোক মিছিল শোকে আর ক্ষোভে উত্তাল। ডেঞ্জার শব্দের কোনো মূল্যই নেই সেই মিছিলের কাছে। সামনে তাক করা অগণিত রাইফেল আর রাইফেলের সামনে পেতে দেওয়া লক্ষ মানুষের বুক। ডেঞ্জার ক্রস করে রক্তাক্ত লাল পতাকা নিয়ে পল্টনে পৌঁছাই আমরা। সেখানেও লক্ষাধিক মানুষ আমাদের অপেক্ষায়। পল্টনে ঠাঁই নাই। লোকে লোকারণ্য। সবকিছুই ছিল অনির্ধারিত। মঞ্চ বা মাইক কিছুই ছিল না। কিন্তু সবাই চায় সংগ্রামের কর্মসূচি। সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার পর ২১ জানুয়ারি অর্ধদিবস হরতাল এবং হরতালের পর পল্টনে সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করি।

২১ জানুয়ারি পূর্বঘোষিত হরতালের কর্মসূচি পালনকালে চারদিক থেকে স্রোতের মতো মানুষের ঢল নামে পল্টন ময়দানে। এদিনও মাইক, মঞ্চ কিছুই ছিল না। পল্টনে চারাগাছের ইটের বেষ্টনীর ওপর দাঁড়িয়ে আমাকে বক্তব্য রাখতে হয়। বক্তৃতার পর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে তিনদিনের কর্মসূচি ঘোষণা করি: ২২ জানুয়ারি শোক মিছিল, কালো ব্যাজ ধারণ, কালো পতাকা উত্তোলন; ২৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় মশাল মিছিল, পরে কালো পতাকাসহ শোক মিছিল এবং ২৪ জানুয়ারি দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল। এরপর মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী, আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তৎকালীন ন্যাপ নেতা, পরে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা, বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ট সহচর মহিউদ্দীন আহমদ ও কারগারের বাইরে থাকা নেতাদের উপস্থিতিতে গায়েবানা জানাজা সম্পন্ন হয়।

২২ জানুয়ারি, ঢাকা নগরীতে আমি এমন কোনো বাঙালি দেখিনি যাঁর বুকে কালো ব্যাজ নেই। বাড়িতে, অফিসে সর্বত্রই কালো পতাকা উড়ছে। সেদিনের কালো পতাকা ছিল শোকের, ঘাতকদের প্রতি ঘৃণার এবং সংগ্রামের দৃঢ় প্রত্যয়ের। একমাত্র ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া ঘৃণা প্রকাশের এই প্রতীকী প্রতিবাদ ছিল সর্বত্র। ২৩ জানুয়ারি, শহরের সমস্ত অলিগলি থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বের হয় একটির পর একটি মশাল মিছিল। সমগ্র ঢাকা পরিণত হয় মশালের নগরীতে। সে-এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। চোখে না দেখলে লিখে বোঝানো যাবে না।

২৪ জানুয়ারি, অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। সর্বাত্মক হরতাল। সবার একই প্রশ্ন, ‘শেখ মুজিব কবে মুক্তি পাবেন?’ (তখনও তিনি বঙ্গবন্ধু উপাধি পাননি), ‘কবে আগরতলা মামলা তুলে নেওয়া হবে?’, ‘যদি সরকার না মানে তাহলে?’, ‘এমন সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে যেন আমরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে তাঁকে মুক্ত করে নিয়ে আসতে পারি’, ‘এখনই আমাদের তুমুল সংগ্রাম শুরু করা উচিত যেন আইয়ুবের পতন ঘটে’, ‘আইয়ুব-মোনায়েমের পতন না হলে শেখ মুজিব মুক্তি পাবেন না।’ ঢাকা শহরের সর্বত্র এ ধরনের আলোচনাই চলছিল। হরতালের পরও মিছিলের বিরাম নেই। যেখানেই পুলিশ বিক্ষোভকারীদের বাধা দিচ্ছিল সেখানেই খণ্ড যুদ্ধ। জনগণ এতোটাই সাহসী হয়ে উঠেছিল যে, পুলিশ-ইপিআরের গুলির ভয় কেটে গেছে। ডাকসু সহ-সভাপতি হিসেবে আমার কাঁধে তখন সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক, মুখপাত্র ও আহ্বায়কের দায়িত্ব। সমগ্র বাংলাদেশ সংগ্রামের বিস্ফোরণে প্রকম্পিত, অগ্নিগর্ভ। জনরোষ নিয়ন্ত্রণ করে নিয়মতান্ত্রিকতা বজায় রাখা যে কতো কঠিন সেদিন তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। হরতাল চলাকালে একজন মন্ত্রীর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা। কিছুক্ষণের মধ্যে ইপিআর এবং পুলিশ মরিয়া হয়ে ওঠে বিক্ষোভ দমনে। যত্রতত্র গুলি চালাতে থাকে। সে গুলিতেই নিহত হয়ে শহীদদের তালিকায় যুক্ত হয় মতিউর, মকবুল, আনোয়ার, রুস্তম, মিলন, আলমগীরসহ আরও অনেক নাম। ঢাকার নবকুমার ইন্সটিটিউটের দশম শ্রেণীর ছাত্র মতিউর রহমানের লাশ নিয়ে আমরা পল্টনে যাই। তখনই শুনতে পাই মোনায়েম খান শহরের নিয়ন্ত্রণ ভার ছেড়ে দেবে সেনাবাহিনীর হাতে এবং অচিরেই কারফিউ জারি হবে। আমরা পল্টন থেকে ইকবাল হলে এলাম মতিউরের লাশ নিয়ে। মতিউরের পকেটে এক টুকরো কাগজে নাম-ঠিকানাসহ লেখা ছিল, ‘মা-গো, মিছিলে যাচ্ছি। যদি ফিরে না আসি মা, মনে কোরো তোমার ছেলে বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য, শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য জীবন দিয়েছে। ইতি- মতিউর রহমান, ১০ম শ্রেণী, নবকুমার ইন্সটিটিউট। পিতা- আজহারউদ্দীন মল্লিক, ন্যাশনাল ব্যাংক কলোনি, মতিঝিল।’ কারফিউর মধ্যেই আমরা মতিউরের লাশ নিয়ে গেলাম ন্যাশনাল ব্যাংক কলোনিতে। আমরা ওর পিতা-মাতার আকুল আর্তনাদের আশঙ্কা করছিলাম। কিন্তু প্রথমটায় তাঁদের পাথরের মতো মনে হলেও শেষে শোক বিহ্বলতা ভেঙে স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। মা শুধু আঁচলে চোখ মুছে বললেন, ‘আমার ছেলে চলে গেছে দুঃখ নাই! আজ থেকে তুমি আমার ছেলে। মনে রেখো, যে জন্য আমার ছেলে রক্ত দিয়েছে, সেই রক্ত যেন বৃথা না যায়।’ আজ যখন সেদিনের কথা লিখছি, তখন শহীদ মতিউরের প্রয়াত মায়ের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। যতোদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততোদিন তাঁকে আপন মায়ের মতোই সম্মান করেছি।

সেদিন শহীদ মতিউরের রক্ত আমরা বৃথা যেতে দেইনি। ঢাকা শহরের বিবেক নড়ে উঠেছিল। কারফিউ কোথায়? রাজপথে বিক্ষুব্ধ মানুষের ভয়াল গর্জন আর সরকারি ভবনগুলো এবং ‘দৈনিক পাকিস্তান’, ‘মর্নিং নিউজ’ ও ‘পয়গাম’ পত্রিকা অফিস তখন আগুনে জ্বলছে। আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় আগরতলা মামলার প্রধান বিচারপতি এস রহমান, নবাব হাসান আসকারীর বাড়ি এবং রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধকারী খাজা শাহাবুদ্দীনসহ আরও কয়েক মন্ত্রীর বাসভবন। ঊনসত্তরের ২৪ জানুয়ারি প্রবল গণআন্দোলন-গণবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে ঢাকা নগরীর মানুষ রাজপথে নেমে এসে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত করলো।

বাংলাদেশে বহু আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু ১৭ থেকে ২৪ জানুয়ারি- মাত্র ৭ দিনের মধ্যে সমগ্র নিরস্ত্র বাঙালি জাতি এক কাতারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঐতিহাসিক যে গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি করেছিল তা আজও আমার স্মৃতির পাতায় অম্লান। কারফিউর মধ্যে একদিনও থেমে থাকেনি আমাদের সংগ্রাম। দেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তানি প্রশাসন বর্জন করেছে। কল-কারখানা, অফিস-আদালত, সচিবালয় সর্বত্র প্রশাসন ভেঙে পড়েছে। পুলিশ দ্বিধাগ্রস্ত। সরকারি কর্মকর্তারা জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তের জন্য ধর্ণা দিতেন ইকবাল হলে। কিছুদিনের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের দপ্তর তথা ইকবাল হলের ৩১৩ নম্বর কক্ষ। ২৪ জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা ১১ দফার প্রতি ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীসহ বাংলার সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন আদায় করতে পেরেছিলাম।

আমাদের সময়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক বিভেদ থাকলেও নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল মধুর। যে ৪টি ছাত্রসংগঠন একত্রিত হয়ে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠন করে জাতির সামনে ১১-দফা দাবি পেশ করেছিলাম তাদের মধ্যে মত ও পথের পার্থক্য সত্ত্বেও একই টেবিলে বসেই আমরা দাবিগুলো প্রণয়ন করেছি। নিজেদের মধ্যে ঐক্যের দিকগুলো প্রাধান্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছি। ছাত্রসমাজের সাধারণ সমস্যাগুলো সামনে নিয়ে এসেছি। সবার চিন্তাধারাকে সমন্বিত করেছি। ৬ দফা সবাই সমর্থন করতো না। ছাত্র ইউনিয়নের মেনন গ্রুপ ৬ দফা সমর্থন করতো না। অপরদিকে ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপ ৬ দফা সমর্থন করতো। আবার উভয়গ্রুপই বঙ্গবন্ধুর মুক্তির প্রশ্নে এককভাবে তাঁর নাম দিতে রাজি হয়নি। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতেই আন্দোলন কেন্দ্রীভূত হয়েছে, গতিশীলতা লাভ করেছে। দেশব্যাপী এমন একটি জনসমর্থিত তুমুল গণআন্দোলন সংগঠিত করতে পেরেছিলাম কেবল মানুষের সুবিপুল আস্থা আর বিশ্বাস আমাদের উপর ছিল বলেই। আমরা মানুষের বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়েছি। যেমন শহীদ মতিউরের মা ক্রন্দনরত অবস্থায় বলেছিলেন, ‘আমার সন্তানের রক্ত যেন বৃথা না যায়।’ আমরা মতিউরের রক্ত বৃথা যেতে দেইনি। এবারের ‘গণঅভ্যুত্থান দিবস’ আমার কাছে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে এ কারণে যে, দীর্ঘকাল পরে হলেও গতবছর ‘মহান স্বাধীনতা দিবস’-এ আমরা শহীদ আসাদ, শহীদ মতিউর, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং শহীদ ড. শামসুজ্জোহাকে ‘স্বাধীনতা পদকে’ ভূষিত করতে পেরেছি।

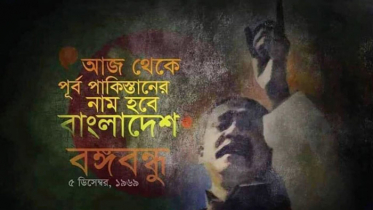

২০ জানুয়ারি আসাদের রক্তের মধ্য দিয়ে যে আন্দোলন রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল, সে আন্দোলনের সফল পরিণতি- আইয়ুব খানের ষাড়যন্ত্রিক পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে ’৬৯-এর ২২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে নিঃশর্তভাবে ফাঁসির মঞ্চ থেকে মুক্ত করে ২৩ ফেব্রুয়ারি ১০ লক্ষাধিক লোকের বিশাল জনসমুদ্রে গণসংবর্ধনা দেওয়া, যেখানে কৃতজ্ঞ বাঙালি জাতি কৃতজ্ঞ চিত্তে শেখ মুজিবকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত করেছিল। সেই সভায় দাঁড়িয়ে জনসমুদ্রের উদ্দেশে স্বভাবসুলভ কণ্ঠে কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি বলেছিলেন, ‘ভাইয়েরা আমার, তোমরা যারা রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছো, যদি কোনো দিন পারি নিজের রক্ত দিয়ে আমি সেই রক্তের ঋণ শোধ করে যাবো।’ তিনি একা রক্ত দেননি, ’৭৫-এর ১৫ আগস্ট সপরিবারে রক্ত দিয়ে বাঙালি জাতির রক্তের ঋণ তিনি শোধ করে গেছেন। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কর্মসূচি নিয়ে জাতির পিতা সংগ্রামের পথে এগিয়ে ছিলেন। তাঁর দু’টি লক্ষ্য ছিল- এক, বাংলাদেশের স্বাধীনতা; দুই, ক্ষুধামুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা কায়েম করা। একটি তিনি সফলভাবে সমাপ্ত করেছেন। দ্বিতীয়টি তাঁরই সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা বাংলার মানুষের গণরায় নিয়ে চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হয়ে দক্ষতা, সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করে চলেছেন।

আজ ভাবতে ভালো লাগে, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের যে রক্তঝরা পথ ধরে আজকের এই স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, সে-সব কিছু অর্জনের ড্রেস রিহার্সাল ছিল ’৬৯-এর মহান গণঅভ্যুত্থান- যা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে এবং থাকবে চিরদিন।

এসএ/