স্বামী বিবেকানন্দ: জীবন ও শিক্ষা

প্রকাশিত : ১৫:৪১, ২৫ জানুয়ারি ২০২১ | আপডেট: ১৬:৩১, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২১

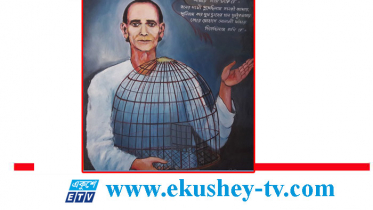

স্বামী বিবেকানন্দ! একজন মানুষ যে কত ত্যাগী হতে পারেন তিনি এর অন্যতম উদাহরণ। স্বামী বিবেকানন্দ অর্থবিত্তের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অর্থবিত্তের মোহ ত্যাগ করে সত্যের সন্ধান করেছেন। যে কারণে তার তিরোধানের ১১৮ বছর পরেও আমরা তাকে স্মরণ করছি। মানুষের প্রতি সম-মর্যাদা এবং জাত-পাত বিরুদ্ধ চেতনার প্রকাশ ঘটে ছোটবেলাতেই!

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে, সিপাহী বিপ্লবের ব্যর্থতার পরে ইংরেজরা জাতপাতটাকে আরও উৎসাহিত করতে লাগল। ‘জাতপাত বিভেদ’ যাতে ভারতীয়রা ‘এক’ হতে না পারে, তারা যাতে জাতপাত নিয়েই সবসময় লড়াই করে।

তার বাবা খুব নামকরা আইনজীবী ছিলেন। তখনকার দিনে আইনজীবীরা ছিলেন সবচেয়ে ক্ষমতাধর। আইনজীবীরাই রাজনীতি করতেন এবং ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন। তো তিনি নামকরা উকিল কলকাতার। যার ফলে বাড়িতে মক্কেলের ভিড় সবসময় লেগে থাকত। তখনকার দিনে হুক্কার প্রচলন খুব বেশি ছিল। এখন যেটাকে অভিজাত এলাকায় ‘শিশা’ বলে। তখনকার দিনে হুক্কাতে তামাক থাকত। ওখানে থরে থরে হুক্কা সাজানো থাকত। স্বাভাবিকভাবে ব্রাহ্মণের জন্যে আলাদা হুক্কা, মুসলমানদের হুক্কা আলাদা, নিম্নবর্ণের যারা ছিল ক্ষত্রিয়, কায়স্থ তাদের জন্যে আলাদা, খ্রিষ্টানদের জন্যে আলাদা। কারো হুক্কা কেউ মুখ লাগাত না। হুক্কার ধোঁয়ার একটা মিষ্টতা ছিল। নানানরকম ফ্লেভার ব্যবহার করত।

বিবেকানন্দের নাম ছিল নরেন্দ্র নাথ। বালক নরেন্দ্রের এই মিষ্টি গন্ধ খুব পছন্দ হতো। তো সে ঘুরঘুর করছে হুক্কার কাছ দিয়ে। তখন বাবার এক কর্মচারী খুব সাবধান করে দিল তাকে যে, মুসলমানদের হুক্কা খবরদার টানবে না! তো বালক জিজ্ঞেস করল, কেন টানব না? কী হয়? কর্মচারী বলল, “ওতে তোমার জাত চলে যাবে খোকাবাবু, ওতে তোমার জাত চলে যাবে।” কয়েকদিন পরে হুক্কা সব রেডি, কিন্তু লোকজন কেউ নাই। তো তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে প্রত্যেকটা হুক্কা টেনে টেনে দেখতে লাগল।

একসময় হঠাৎ পেছনদিকে তাকিয়ে দেখে তার বাবা বিশ্বনাথ পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, “এইসব কী হচ্ছে?” যেভাবে বাবারা বলেন। ছেলেও খুব গম্ভীরভাবে জবাব দিল, “ যে দেখছি, জাতগুলো কোথায় চলে যায়।”

আসলে এর মধ্য দিয়ে তার জাতপাতবিরুদ্ধ চেতনার যে বিকাশ, সব মানুষের সম-মর্যাদার চিন্তার প্রকাশই পেয়েছে ছোটবেলা থেকে যে না, জাতপাত বলে কিছু নাই। এবং এই জাতপাতের বিরুদ্ধে আজীবন লড়েছেন তিনি। সন্ন্যাসী হওয়ার ইচ্ছে না থাকলেও ‘প্রশ্ন’ তাকেও ছাড়ে নি... কিন্তু সন্ন্যাসী হওয়ার কোনো ইচ্ছা তার ছিল না। কারণ ধনাঢ্য পরিবারের ছেলে। খেলাধুলা ফুটবল, সাঁতার, শরীরচর্চা, লাঠিখেলা, বক্সিং, ফেন্সিং, ঘোড়ায় চড়া- বেজায় আগ্রহ ছিল তার। আবার শাস্ত্রীয় সংগীতেও তার আগ্রহ ছিল।

তারপরে যখন স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হলেন বন্ধুদের সাথে আড্ডা গানবাজনা ইতিহাস দর্শনচর্চা- এগুলো নিয়েই সময় কাটতে লাগল তার। কিন্তু ঐ যে প্রশ্ন.. প্রশ্ন তাকে ছাড়ে না। যে প্রশ্ন যুগে যুগে তরুণ-তরুণী যারা চিন্তা করেছে তাদেরকে তাড়িত করেছে যে, কে আমি? কেন আমি? কোত্থেকে এসছি? কোথায় যাব? কেন বাঁচব? জীবনটা কী? মৃত্যু কী? কে আমাকে সৃষ্টি করল? ঈশ্বর যদি থাকেন তো তিনি কোথায়? শুরু হলো খোঁজা। যখন এই উত্তর শিক্ষকদের কাছ থেকে পেলেন না, বাবার কাছ থেকে পেলেন না, আত্মীয়ের কাছ থেকে পেলেন না, তখন খুঁজতে লাগলেন সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে যে আচ্ছা, তাদের কাছে উত্তর আছে কি না। ‘দায়িত্ব’ যে-কোনো সময় যে-কোনো বয়সে যে কারো ওপর আসতে পারে... তো যখন তিনি অনুসন্ধান করছেন, এর মধ্যে একজন বলল যে, দক্ষিণেশ্বরে যাও রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে। নরেন গেলেন সেখানে। স্বভাবসুলভ যুক্তি-তর্ক-প্রশ্ন, আবার অনেক সময় খোঁচা দেওয়া প্রশ্ন, ব্যঙ্গবিদ্রুপ!

রামকৃষ্ণ তো মাটির মানুষ ছিলেন। যত ব্যাঙ্গবিদ্রুপই করুন রামকৃষ্ণের আকর্ষণের বাইরে তিনি বেরুতে পারলেন না। কোথায় যেন টান! তো একদিন নরেন্দ্রের ভেতরটা পরিষ্কার হয়ে গেল। রামকৃষ্ণের কাছ থেকে তিনি ধর্মের স্বাদ পেলেন যে, ধর্ম কী? সমর্পণ কী? এক অপার আনন্দ! তখন নরেন্দ্র ইচ্ছে প্রকাশ করলেন যে, এর মধ্যেই আমি ডুবে থাকতে চাই, এর বাইরে আর আমি বেরুতে চাই না।

তখন রামকৃষ্ণ তাকে ধিক্কার দিয়ে বলেছিলেন যে, “তোকে তো আমি একটা বটবৃক্ষ ভেবেছিলাম। হাজার মানুষের আশ্রয় হবি তুই। আর তুই নিজের মধ্যেই ডুবে থাকবি! হবে না। মানুষের দুঃখ দূর করার প্রয়াস চালানো ছাড়া তোর নিস্তার নাই, পরিত্রাণ পাবি না।” সঙ্ঘ ব্যতীত কোনো বড় কাজ করা যায় না।

এর মধ্যে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব পরলোকগমন করলেন ১৮৮৬ সালে। দায়িত্ব দিয়ে গেলেন এই যুবক নরেনের কাছে। তার বয়স মাত্র ২৪ বছর। অর্থাৎ দায়িত্ব যে-কোনো সময় যে-কোনো বয়সে যে কারো ওপর চলে আসতে পারে। খাবার ছিল কাঁচালঙ্কা ও লবণ আর বালিশ ছিল ইট! এই শুরু হলো তার কঠিন সময়! যখন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব পরলোক গমন করলেন, তার যারা গৃহী শিষ্য ছিল তারা সমস্ত টাকাপয়সা দেয়া বন্ধ করে দিল। যে বাগানবাড়িতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব থাকতেন, যা তার গৃহী শিষ্যরা দিয়েছিল, সেই বাগানবাড়ি ছেড়ে দিতে হলো। নরেন তার শিষ্য ১৫-১৬ জনকে নিয়ে একটা ভাঙা পরিত্যক্ত বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। ভাড়া নেওয়া, ভাঙা পরিত্যক্ত বাড়ি। সেখানেই ধ্যান ধর্মচর্চা দর্শন চর্চা অনুশীলন এবং গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শিক্ষা নিয়ে তারা আলোচনা এবং অনুশীলনে মত্ত থাকলেন।

আসলে যেটাকে বলা যায় যে কঠোর সংগ্রামের জীবন। ছেঁড়া মাদুর, ইট মাথার নিচে দিয়ে ঘুমুতে হতো। কোনো কোনোদিন কেবল ভাত জুটত। কাঁচালঙ্কা বাটা আর ছোট্ট একটা বাটিতে লবণ এবং লঙ্কা এটা আবার মানে ভাতের সাথে মেশালে তো সবাই পাবে না, তো আঙুল দিয়ে জিহ্বায় লাগিয়ে ভাত পরম আনন্দে তারা খেতে লাগলেন। তিনি ‘বিবেকানন্দ’ নাম ধারণ করলেন এবং শুরু হলো যাযাবরের জীবন। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা, আরেক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। ছ’বছর চলে গেল এই পরিব্রাজকের জীবন, যাযাবরের জীবন। এই যাযাবরের জীবনে এসে সাধারণ মানুষ ধর্মকে কী কষ্টের মাঝে লালন করে, মানুষের দুঃখকে-কষ্টকে-লাঞ্ছনাকে তিনি দেখেছেন।

দক্ষিণ ভারতের রাস্তায় দেখলেন কিছু মানুষ খুব সন্তর্পণে হাঁটছে। কেন? তারা অস্পৃশ্য। তাদের ছায়া লাগলে ব্রাহ্মণের জাত যাবে। এজন্যে গরুর গলায় যে-রকম ঘণ্টা বাঁধা থাকে তাদের গলায়ও ঘণ্টা বাঁধা থাকত। এই ঘণ্টার আওয়াজ শুনেই ব্রাহ্মণরা নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতেন। যাতে এই অস্পৃশ্যদের ছায়া লেগে তাদের জাত না যায়!

মনুষ্যত্বের এই যে অপমান! বিবেকানন্দ ক্ষুব্ধ হলেন। আসলে জাত-পাতের ঊর্ধ্বে না উঠতে পারলে মনুষ্যত্ব কখনো বিকশিত হবে না। এই ভ্রমণকালে তিনি অনুভব করলেন যে, প্রকৃত মহত্ত্ব যেটি হৃদয়ের উদারতা এটা সাধারণ মানুষের আছে, ধনীদের নাই।

আসলে ধনীদের কাছে ধর্মও হচ্ছে একটা ফ্যাশন। একটা তৃপ্তি পাওয়ার উপায় যে-রকম পোশাক পরা একটা তৃপ্তির ব্যাপার! ধর্মও হচ্ছে এরকম একটা তৃপ্তির ব্যাপার যে, সেজেগুজে মন্দিরে গেলাম, একটু মসজিদে গেলাম শুক্রবারে। আতর লাগিয়ে ম ম করে গেলাম। আর যতরকম শোষণ অত্যাচার অবিচার সব করলাম এগুলো ঢাকা দেওয়ার জন্যে। অধিকাংশ ধনীর জন্যে ধর্ম হচ্ছে একটা ফ্যাশন।

রাজপুতানার একটা ঘটনা। একবার রেলস্টেশনে বসে আছেন। আসলে সাধু সন্ন্যাসী দেখলেই, লোকজন ভিড় করে। তো অনেক মানুষ তাকে ঘিরে বসছে- এই প্রশ্ন সেই প্রশ্ন। আর স্বামীজী এক তো হচ্ছে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। দুই হচ্ছে, অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তিন হচ্ছেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শিষ্য। সাধুজী তো জবাব দিয়েই যাচ্ছেন, মানুষ তার জবাবে মুগ্ধ হচ্ছে। দিন শেষ, রাত্রি হলো। লোকজন প্রশ্ন করেই চলছে। কেউ জানতে চাইল না, তিনি খেয়েছেন কি খান নি। এইভাবে তিন দিন পুরো উপবাস! ক্লান্তিতে তিনি লুটিয়ে পড়লেন। এসময় নিম্নবর্ণের একজন চামার এগিয়ে এলো। খুব জড়সড় হয়ে যে, সাধুজী, আপনি তো তিনদিন খানাপিনা কিছু করেন নাই। আপনাকে খাবার দিতে চাই। কিন্তু দেবো কি করে?

ক্ষুধার্ত স্বামীজী বললেন, দেবো কি করে মানে? বলে যে, “আমি তো চামার। সাধুজীকে যদি খাবার বানিয়ে দেই আর রাজা যদি শোনে তো আমার গর্দান যাবে। কারণ আমি নিম্নবর্ণের আর সাধু তো মানে অনেক উচ্চবর্ণের। তো আমি আটা এনে দিচ্ছি। আপনি খাবার বানিয়ে খান।”

স্বামীজী বললেন যে, না তুমি রুটি বানাও আমি সেটাই খাব। যদি কেউ বলে আমি বলব যে, আমি বলেছি তোমাকে রুটি বানাতে। তো একদিকে জানের ভয়, রাজা জানলে তো জান কতল করে ফেলবে। সে ভাবল যে “সাধুজী তিন দিন খান নাই, আমি খাব! কি করে খাই সাধুজীকে রেখে! তো ঠিক আছে, জান যায় যাক। আমি বানিয়ে দেবো রুটি।” রুটি বানিয়ে দিলেন। সাধুজী খেলেন। খাওয়া যেই শেষ এই সময় আরেক বিত্তবান অনেক খানাপিনা করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে তুলতে ওখানে এসে উপস্থিত। এসে বলল যে, “সাধুজী খানাপিনা করার পরে মনে হলো যে, আরো তো কিছু প্রশ্ন রয়ে গেছে। এই প্রশ্নের জবাব তো শোনা হয় নি। কী যেন বলছিলেন? এর মধ্যেই সেই বিত্তবানের নজর পড়ল ঐ চামারের দিকে। এই বেটা তুই কী করছিস এখানে এই চামারটা এখানে কেন? তো স্বামীজী তাকে থামালেন- থামো। তুমি তো খেয়ে এসেছ, আমি যে তিন দিন খাই নি সে খবর নিয়েছ তুমি? আর এখন এ আমাকে খাবার বানিয়ে দিয়েছে আর একে তুমি বকছ! গুরুর নির্দেশ ছিল- শুধু দেশকে নয়, শিক্ষা দিতে হবে জগতকে...।

একবার দক্ষিণ ভারতের এক মন্দিরে ঢুকতে চাইলেন। প্রহরী জাত জানতে চাইল এবং থামিয়ে দিল। উনি দাঁড়িয়ে রইলেন। এসময় দুই রাজকুমার সেখানে এলো। স্বামীজী কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করলেন যে, মানুষের স্পর্শে কখনো অশুচি হয় না! এবং কোনো শাস্ত্র যদি এরকম বিধান দেয় সে শাস্ত্রকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে এই দেশ থেকে।

আসলে স্বামীজী সবসময় জাতপাতের বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন। দক্ষিণ ভারতে থাকা অবস্থাতেই তিনি খবর পেলেন যে আমেরিকাতে কলম্বাসের আমেরিকা দখলের পাঁচশ বছরপূর্তি, লুটপাটের পাঁচশ বছরপূর্তি, ‘গণহত্যা’র পাঁচশ বছরপূর্তি! (‘গণহত্যা’টা আমরা বলছি। তারা তো আর এটাকে ‘গণহত্যা’ বলে না, তারা এটাকে বলে যে ‘আবিষ্কার’। যেন এই দেশটা কখনো ছিল না, তারা ‘আবিষ্কার’ করেছে!)

এখন সবাই যেতে চাচ্ছে। সব ধর্মের প্রতিনিধিরা যাচ্ছে, ভারত থেকে কেউ যেতে চাচ্ছে না। কারণ সমুদ্র পাড়ি দিলেই জাত যাবে। এবং জাত যদি না থাকে তারপরে দেশে ফিরে এলে তার ধর্মের কথা কে শুনবে?

স্বামীজী সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি যাবেন। কারণ হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান কারো বাড়িতে খাওয়ার ব্যাপারেই তার কোনো বাধা ছিল না। আর তার গুরুর নির্দেশ ছিল যে শুধু দেশকে নয়, জগতকে শিক্ষা দিতে হবে।

১৮৯৩ সালে ১২ সেপ্টেম্বর আমেরিকার শিকাগোর যে ধর্মসভা, ধর্মসভায় যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন যে সাম্প্রদায়িকতা গোঁড়ামি এবং ধর্মান্ধতা পৃথিবীকে কব্জা করে রেখেছে। এই সভা থেকে এই সাম্প্রদায়িকতা ধর্মান্ধতা এবং গোঁড়ামি, বিদ্বেষ–এটার মৃত্যুঘণ্টা বাজুক এই ডাক দিলেন। তার এই ভাষণ এর মাধ্যমে পাশ্চাত্যে প্রাচ্যের যে স্পিরিচুয়াল অফেনসিভ, অগ্রাভিযান শুরু হলো। ইউরোপ-আমেরিকায় তিনি সভা করে বেড়াতে লাগলেন। প্রথমে ধনিকদের ক্লাবগুলো, ধনিকদের সমাবেশগুলো এবং ধনী অভিজাতরা তাকে অতিথি বানানোর জন্যে কাড়াকাড়ি শুরু করল।

কিন্তু কয়েকদিন পরে তিনি দেখলেন যে, তারা আতিথ্য করছে। কিন্তু আসলে তার কথার কোনো প্রভাব তাদের ওপরে নাই। এটাও তাদের একটা ফ্যাশন। তো তিনি ধনীদের ক্লাবে বক্তৃতা দেয়া এবং তাদের আতিথ্য ছেড়ে দিলেন। সাধারণ মানুষের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। তিনি দেখলেন যে, সাধারণ মানুষ কথা শোনে এবং সেই কথার প্রভাব সাধারণ মানুষের মধ্যে রয়েছে।

অভিজাতরা প্রথম ছি ছি করল! যে এই সাধু তো একেবারে সাধারণ মানুষের মধ্যে চলে গেছে! কিন্তু আত্মার ঐশ্বর্য যার রয়েছে, তাকে অস্বীকার করার সামর্থ্য কারো থাকে না। আস্তে আস্তে ধনীরাও জড়ো হতে লাগল। এবং এই প্রথমবার একটা নতুন দৃশ্যের সূচনা হলো। এর আগ পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গদের পায়ের কাছে কৃষ্ণাঙ্গরা বসত, ভারতীয়রা বসত। পায়ের কাছে বসতে পারলে তারা ধন্য হতো। উল্টো দৃশ্য–স্বামীজীর পায়ের কাছে শেতাঙ্গ-শেতাঙ্গিনী তারা বসে আছে।

স্বাভাবিকভাবে এই দৃশ্য, এই ছবি, এই কথা যখন ভারতে এলো, ভারতীয়দের মধ্যে একটা নতুন বিশ্বাস সৃষ্টি হলো যে, না, তাহলে শুধু আমরা শেতাঙ্গদের পায়ের কাছে বসি না, শেতাঙ্গরাও আমাদের পায়ের কাছে বসতে পারে। এবং এই ইউরোপ এবং আমেরিকা ভ্রমণ করে স্বামীজী একটা নতুন সত্যকে উপলব্ধি করলেন। তখন ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ৩০ কোটি।

স্বামী জী বললেন, ভারতবর্ষের উন্নতির জন্যে প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে স্বাধীনতা। তিনি বললেন, যে শত্রু আমাদের পরাধীন করে রেখেছে, তাদের এমনভাবে আঘাত করবে তারা যেন হাঁটু ভেঙে পড়ে যায়।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, এই আন্দোলনের পথ তিনি করে দিলেন। এবং তিনি বলেছিলেন, “যতক্ষণ না স্বাধীনতা, ততক্ষণ সংগ্রাম। তারাই বড় যারা নিজের বুকের রক্ত দিয়ে রাস্তা বানান। এই হয়ে আসছে চিরকাল। আপনার শরীর দিয়ে সেতু বানাবেন আর হাজার হাজার লোক তার ওপর দিয়ে নদী পার হবে।” এবং বিপ্লবী যুগের অনুশীলন এবং যুগান্তর যুগের অনেক বিপ্লবীই স্বামীজীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। স্বামীজীর উপলব্ধি- ‘সঙ্ঘ ব্যতীত কোনো বড় কাজ হতে পারে না’...

১৮৯৭ সালে স্বামীজী কলকাতায় পৌঁছলেন। রামকৃষ্ণ পরম হংসদেবের যত শিষ্য তাদেরকে সমবেত করলেন। এই প্রথম তিনি বললেন, নানা দেশ ঘুরে আমি এই সত্যে উপনীত হয়েছি যে, সঙ্ঘ ব্যতীত কোনো বড় কাজ করা যাবে না। সঙ্ঘ ব্যতীত কোনো বড় কাজ হতে পারে না। এই রামকৃষ্ণ মিশন শুরু হলো। বেলুর মঠের নিয়মাবলি রচনা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বললেন যে, বিদ্যাদান এবং ধর্মদান। এটাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে হবে। এবং তার আগে টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে রূপান্তরিত করতে হবে। কারিগরি শিক্ষা, প্রযুক্তি। এই শিক্ষা কিন্তু তার গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শিক্ষা ছিল। তিনি বলেছিলেন যে, খালি পেটে ধর্ম হয় না।

কোনো সন্ন্যাসী, কোনো স্বামী ভারতবর্ষে এই প্রথম টেকনিকেল ইনস্টিটিউট স্থাপন করলেন। তার মিশনের সন্ন্যাসীদের বললেন যে, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। যে জীবে প্রেম দিতে হবে। দয়া নয়, করুণা নয়, ভিক্ষা নয়, জীবে প্রেম দিতে হবে। তিনি তার শিষ্যদের বললেন, “মানুষ একবারই মরে। আমার শিষ্যরা যেন কাপুরুষ না হয়।” আসলে তিনি এরকম সাহসী ‘স্বামী’ ছিলেন বলেই আজকে স্মরণীয় হয়ে আছেন। স্বামীজীর নির্দেশ- “চরিত্র যেন গঠন হয় সে চেষ্টা করবে, কখনো কারো ধর্মে হাত দেবে না।”

সেবার সাথে সাথে শিক্ষাদান চলতে লাগল। মিশনের যে অনাথাশ্রম সেখানে হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মের মানুষই ছিল। স্বামীজী আশ্রমের অধ্যক্ষকে খুব পরিষ্কার নির্দেশ দিলেন- “ছেলেদের যাতে নীতিবোধ জাগে, কাজের প্রতি ভালবাসা আসে, চরিত্র গঠন হয় সে চেষ্টা করবে, কখনো তাদের ধর্মে হাত দেবে না।”

আশ্রমে সন্ধ্যাবেলা হিন্দু ছাত্ররা সাঁঝ-ঘণ্টা বাজিয়ে স্তবধ্বনি করত। অন্যদিকে মুসলমান ছেলেরা আজান দিয়ে নামাজ পড়ছে। এটা তখনকার নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল।

একবার বৃন্দাবনের পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। গ্রামের এক লোক রাস্তার ধারে বসে হুক্কা টানছে। স্বামীজী বললেন যে, আমিও দুই টান দেই? সে একেবারে রাম রাম করে উঠল। না না আপনি এটা টানতে পারবেন না। তিনি বললেন, কেন কেন? সে বললো, আমি মেথর। তো ‘মেথর’ শুনে স্বামীজী হেঁটে চলে যাচ্ছেন। কিছুদূর যাওয়ার পর তার বিবেকের দংশন অনুভব করলেন। নিজেকে তিনি ধিক্কার দিলেন যে, এই আমার সন্ন্যাস!

আমি মানুষের মধ্যে ভাতৃত্ববোধ জাগ্রত করতে চাচ্ছি। আর ‘মেথর’ শুনে আমি সরে এলাম! তিনি আবার ফিরে গেলেন। ছিলিমটা চাইলেন এবং জোর করেই তার হুক্কাটা টান দিলেন। এবং তারপরে তিনি বললেন, আজকে জীবনের একটা পরীক্ষা হয়ে গেল। এবং বিনয়ের সাথে মনে মনে বললেন যে, এই পরীক্ষায় আমি পাশ করলাম। আসলে বলা এবং নিজে পালন করা খুব কঠিন ব্যাপার।

আমরা দেখি যে মহামতি বুদ্ধের জীবনেও কিন্তু এরকম হয়েছিল। ‘বুদ্ধ’ শুনে মেথর যখন পাশে চলে গেল বুদ্ধ তাকে ডেকে বললেন যে, তুমিও পারো সন্ন্যাসী হতে, ভিক্ষু হতে। এবং সেই মেথর ভিক্ষুদের সর্বোচ্চ পর্যায় সর্বোচ্চ স্তর অড়হৎ, অড়হৎ হয়েছিল। মানে আসলে স্বামীজীর জীবন ছিল দীর্ঘ পরিব্রাজকের জীবন। পরিব্রাজকের জীবন খুব কষ্টের জীবন হয়।

একবার উত্তরাখান্ডের পাহাড়ি পথে অনেকক্ষণ হেঁটে ক্লান্ত তিনি। এক মুসলিম কবরস্থানের পাশে তিনি ক্লান্তিতে লুটিয়ে পড়লেন, আর হাঁটতে পারছেন না। সেখানকার যে তত্ত্বাবধানকারী পানি নিয়ে ছুটে এলো। স্বামীজী ইঙ্গিত করলেন যে, পানি খাইয়ে দাও।

কিন্তু সে ইতস্তত করছিল। কারণ মুসলমানের হাতে যদি পানি দেয়া হয় তাহলে স্বামীজীর জাতপাতের ব্যাপার। কিন্তু তার উপায় নাই। কারণ তখন উনি নিজে পানি খাওয়ার মতো অবস্থায় ছিলেন না। সে তাকে পানি খাইয়ে দিল। যখন স্বামীজী একটু সুস্থ হলেন তখন তিনি সেই তত্ত্বাবধানকারীকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। লোকটি খুব ইতস্তত করে বললেন যে, আমি মুসলমান। আমার হাতে আপনি জল খেলেন! আবার আমাকে জড়িয়ে ধরছেন। তো বললেন যে, দেখ, তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছ। তুমি আমার ভাই।

স্বামীজী স্বাধীনতার মন্ত্র যে-রকম দিয়েছিলেন, সেরকম ধর্মে-ধর্মে মিলনের যে পথ এই পথও তিনি দেখিয়েছেন। বয়স ৪০ হওয়ার আগেই আমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব! হলোও তাই...

একবার গোরক্ষা সমিতি তার কাছে গিয়েছিল। তিনি খুব কঠিন ভাষায় তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আর মহাত্মা গান্ধীর যে হরিজন আন্দোলন এই হরিজন আন্দোলনের মূল প্রভাব ছিল স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা থেকে। স্বামীজী মানুষের সেবা করার জন্যে যে আশ্রম এই আশ্রম দাঁড় করানোর জন্যে অমানুষিক পরিশ্রম করছেন! মানে একটা আশ্রমকে দাঁড় করানো খুব সহজ ব্যাপার না। কঠিন ব্যাপার।

আসলে যারা দাঁড় করায়, মানে যা দাঁড় করাল, সেই চেহারাটা মানুষ দেখে। যে দাঁড় করায় তার যে মেহনত তার যে পরিশ্রম তার যে কষ্ট এটা আসলে কেউ দেখে না! তো অমানুষিক পরিশ্রম করছেন তিনি। স্বামীজীর শরীর ভেঙে গেল। খেয়াল করবেন, অভিজাত প্রাচুর্যমণ্ডিত পরিবারের সন্তান। তার জন্যে এই যে সন্ন্যাসের জীবন, সবকিছু ত্যাগ করার যে জীবন, এই জীবন স্বাভাবিকভাবেই অনেক মেহনতের, অনেক কষ্টের, অনেক কিছুর। নিজেও বুঝলেন যে দিন শেষ হয়ে আসছে। অনুসারীদের বললেন, বয়স ৪০ হওয়ার আগেই আমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব এবং হলোও তা-ই। দেখেন- ৪ জুলাই ১৯০২ সাল। আজ থেকে ১১৮ বছর আগে।

আসলে মৃত্যুও কত তৃপ্তির হতে পারে। সেদিন সকালে অনেকক্ষণ ধ্যান করলেন। দুপুরে আহারের পর টানা কয়েক ঘণ্টা মঠের সাধুদের শাস্ত্র পড়ালেন। বিকেলে মাইল দুয়েক হেঁটে এসে সন্ধ্যায় আবার ধ্যানে বসলেন। তারপর ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। তার যে সেবক ছেলেটি ছিল সে দেখল যে, স্বামীজী পাশ ফিরে শুলেন, একটা দীর্ঘশ্বাস বেরোল এবং তিনি ইহকাল ত্যাগ করলেন। ঐ দীর্ঘশ্বাসের পরেই তিনি প্রশান্ত এবং স্থির! অর্থাৎ মৃত্যুটাও কত সম্মানের, কত সুন্দর হতে পারে! আসলে মৃত্যু সবসময় সুন্দর হতে পারে, প্রশান্ত হতে পারে যদি আপনি মৃত্যুকে ভয় না পান। মৃত্যুকে যদি স্বাগত জানাতে পারেন। ‘যতদিন পৃথিবীর একটি মানুষও জীবিত থাকবে, ততদিন আমিও জীবিত থাকব’- এটিই অমরত্ব! স্বামীজী চলে গেছেন! কিন্তু তিনি অমরত্বের একটা সংজ্ঞা দিয়ে গেছেন যে, ‘অমর’ কী জিনিস!

‘যতদিন পৃথিবীর একটি মানুষও জীবিত থাকবে, ততদিন আমিও জীবিত থাকব’- এই অনুভব করাটার নাম হচ্ছে অমরত্ব। নিঃসন্দেহে স্বামীজী অমরত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন। তিনি চলে গেছেন। কিন্তু তার রামকৃষ্ণ মিশন, তার যে শিক্ষা, সেবা, কাজ শত বছর ধরে তার অনুসারীরা চালিয়ে যাচ্ছেন। স্বামীজী যে আদর্শকে সমুন্নত করেছিলেন, তার অনুসারীরাও সবসময় সে আদর্শকে সমুন্নত রাখবেন- এটাই আমরা কামনা করি।

এএইচ/