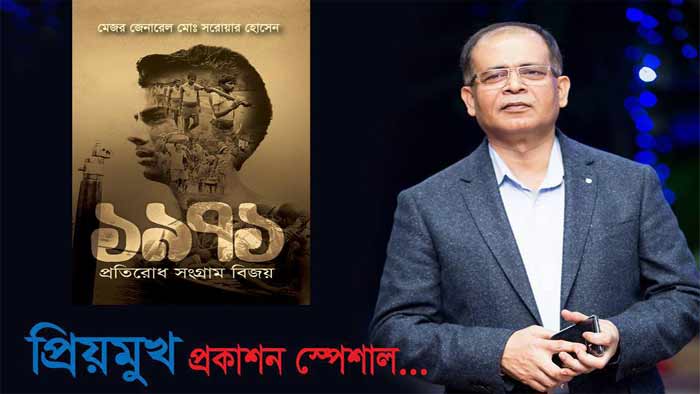

গ্রন্থ আলোচনা

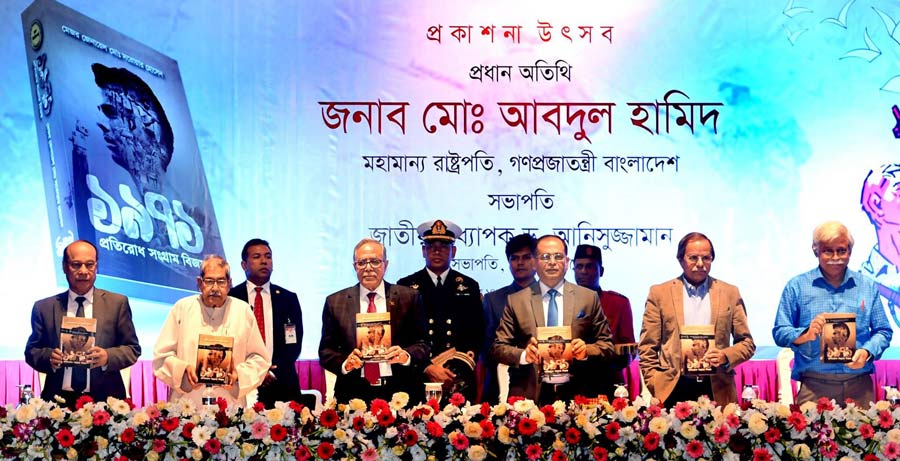

১৯৭১: প্রতিরোধ সংগ্রাম বিজয়

প্রকাশিত : ২২:৩৪, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | আপডেট: ০০:০৬, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের দেশটি নিজেদের করে পেয়েছি প্রায় চার যুগ আগে। দীর্ঘ এই সময়েও আমাদের স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের আবেদন ফুরোয় নি এতটুকু। কেননা, বাজারে স্বাধীনতার ইতিহাস নিয়ে যে সব বইপুস্তক দেখি, তার বেশিরভাগই কোনো না কোনো একটি বিষয় নিয়ে রচিত। স্বাধীনতার নয়মাস, কিশোর, নারীসহ মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রাম কাহিনীসহ নানা ঘটনার বিষয়ভিত্তিক বর্ণনা এসেছে খন্ড খন্ড আকারে। সব গল্পগুলোও আলাদা। একেকজনের অভিজ্ঞতা, একেকজনের উদ্ধৃতি একেক রকম। সব অভিজ্ঞতা ও গল্পই স্বতন্ত্র, গুরুত্বপূর্ণও বটে। কিন্তু পাকিস্তানের অধীনে থেকে ২৩ বছরের নির্যাতন আর শোষণ, এরও আগে ইংরেজদের অধীনে শাষিত হওয়াসহ মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রিক পুরো প্রেক্ষাপটকাল এক মলাটে পাওয়া ভার। আবার, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে যেসব বই পাওয়া যায়, তার গুণগত মান, তথ্যের সঠিকতা আর গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন আছে। এক শ্রেণির কাছে স্বাধীনতার ইতিহাস মানে অস্বস্তির। কেননা, সে সময়ের প্রকৃত ইতিহাস কারও কারও অবস্থান নড়বড়ে করে দিতে পারে।

আবার, বড় একটা শ্রেণিই নির্মোহভাবে লিখতে পারেননি। যে ঘটনাগুলো ঘটে গেছে আমাদের জীবনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, সে সব ঘটনা নিয়ে আমাদের মধ্যে একধরণের আবেগ, ভালোবাসা, ঘৃণা, পছন্দ বা অপছন্দের বিষয়গুলো জড়িত। কাজেই, পরবর্তীতে সে সব ঘটনা যখন আমরা বর্ণনা করি, নিজেদের মতো করে বলি বা লিখি তখন তাতে আমাদের ব্যক্তিগত ওই আবেগ ভর করে। এর ফলে প্রকৃত ঘটনাতে রং লাগে। তবে, `১৯৭১ প্রতিরোধ সংগ্রাম বিজয়` গবেষণাগ্রন্থটি ব্যতিক্রম। যাতে এক ক্যানভাসেই ফুটে উঠেছে স্বাধীনতাকেন্দ্রিক ইতিহাসের পুরো অবয়ব।

গুম হয়ে যাওয়া সত্যকে খুঁজে বের করা, ঠিকঠাক যাচাইবাছাইয়ের পর তা সামনে টেনে আনা বেশ কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল একাত্তর সালে। তবে, তা হুট করে আসেনি। তার গৌরবোজ্জল উত্থান পর্ব আছে। রয়েছে তথ্যনির্ভর প্রেক্ষাপটও। তবে, অনিবার্য ধারাবাহিকতায় আমরা সশস্ত্র প্রতিরোধ পর্বের সূচনা দেখতে পাই একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর এই পর্বের সমাপ্তি ঘটে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। আসলে কি তাই? এ যুদ্ধ তো এক দিনে শুরু হয়নি। এর আছে একটি বিস্তৃত পটভূমি। এ ঘটনা সে সময়ের মাত্র ৭ বছরের একটি বালকের মনে এতটা গভীরভাবে দাগ কাটে যে পরবর্তীতে সেই বালক, বর্তমানে মেজর জেনারেল মো. সরোয়ার হোসেন কে বইটি রচনায় উৎসাহ জোগায়। প্রায় দুই দশক এর চিন্তা চেতনার ভিত্তিতে লেখক পুরো বিষয়টিকে অত্যন্ত সুসমন্বিত কাঠামোর মধ্যে একটি বিশ্লেষণধর্মী উপাখ্যান হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। যা সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে গবেষণাকেন্দ্রিক ইতিহাস রচনার অনন্য উদাহরণ।

২.

`১৯৭১: প্রতিরোধ সংগ্রাম বিজয়` বইটিতে সর্বমোট দশটি অধ্যায় রয়েছে। যা অতীত পরিপ্রেক্ষিতসহ মুক্তিযুদ্ধকে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেছে। সহজ লেখনীতে ঘটনার কাঠামো বিন্যাস বা বর্ণনার ঢং পাঠককে যেমন আকৃষ্ট করবে সহজে, তেমনি মনে রাখাও সহজ হবে।

নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আকাশ থেকে টুপ করে পড়া বৃষ্টির ফোটা নয়। আবার, কেবল ৪৭ এর দেশভাগের পরেই কেবল বাঙালির মনে প্রথম স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খা জেগে ওঠে, তাও নয়। প্রকৃত ইতিহাস জানতে ইতিহাসের দিনপঞ্জিকায় আরেকটু পেছনে যেতে হবে। বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক পরিচয়ের উত্থান, দ্বি-জাতি তত্বের উদ্ভব, ব্রিটিশ শাসনের কাঠামোর মতো বিষয়গুলো জানার পরই মস্তিষ্কে কেবল পাকাপোক্তভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস স্থায়ী রূপে গ্রথিত হতে পারে। লেখক সেদিকেও বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছেন। কয়েক শতক আগে চেঙ্গিস খান ও তৈমুর লংয়ের ভারতবর্ষের অভিযান, ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধ, লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা, বঙ্গভঙ্গ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহের সংক্ষিপ্ত একটু আলোকপাত করা হয়েছে প্রথম অধ্যায়ের পটভূমিতে। যা পাঠককে ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহের আলোকে সার্বিক বিষয়টি বুঝতে সহায়ক হবে।

প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা গওহর রিজভী মন্তব্য করেছেন বইটি নিয়ে। বলেছেন, ‘মেজর জেনারেল সরোয়ার রচিত এই বইটি একটি নিখুঁত গবেষণার ফসল। সম্ভবত এটাই প্রথম প্রকাশনা যেখানে বাংলাদেশীদের দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তিযুদ্ধের ওপরে একটা গ্রহণযোগ্য ইতিহাস উপস্থাপন করা হয়েছে। বইটির রচনাশৈলী বেশ সহজাত এবং উপস্থাপনা চমৎকার। অত্যন্ত সুখ পাঠ যোগ্য এই বইয়ে দখলদার বাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন যুদ্ধের বিবরণ অত্যন্ত সুন্দরভাবে সংকলিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে আগ্রহী যে কারও জন্যই এটি একটি অবশ্য পাঠ্য বই।’

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উপরে একটি ভূ-রাজনৈতিক আলোচনাসহ পাকিস্তানী বাহিনীর প্রাথমিক অবস্থান। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাজনের পর বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র ও বিকৃত ভূখন্ড নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, যার সীমান্তটি অবিরত আঁকাবাঁকা হওয়ার কারণে অনেকগুলো চোখে পড়ার মতো সংকীর্ণ খাঁজকাটা ভূখন্ডের সৃষ্টি করেছে। কোথাও সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল মূলত সে স্থানের ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল। সে স্থানের বিদ্যমান ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ঠিক মতো না জেনে সেখানকার সামরিক ইতিহাস জানা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ যুদ্ধের গভীরে প্রবেশের আগে পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য জানা প্রয়োজন। সামরিক বাহিনীর সে সময়ের তথ্যসহ ভূ-প্রাকৃতিক নানা ইতিহাস আলোচনা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। প্রয়োজনীয় মানচিত্র ও নকশার সাহায্যে খুব সহজে কিভাবে বাঙালি সামরিক বাহিনীর সদস্যরা জনগণের সমর্থন নিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হীন চক্রান্তকে নস্যাত করে দেয়, তা সাবলীলভাবে উঠে এসেছে এই অধ্যায়ে। যা পড়লে পাঠক সহজেই ঘটে যাওয়া ঘটনার একটি স্কেচ অংকন করতে পারবেন, যা ঘটনা বোঝার জন্য সহায়ক।

সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ আবদুল মুবিনের মন্তব্য, ‘এই বইটি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত, পরিসংখ্যান ও ঐতিহাসিক দলিলের এক গুপ্তধন। নিঃসন্দেহে এই বইটি বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের পুঙ্খানুপুঙ্খু গবেষণার ফল।’

ইতিহাসের ধারাক্রমের সাথে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকাও উঠে এসেছে বইটির প্রতিরোধ পর্ব বিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ে। ২৫ মার্চ পরবর্তী বিশৃঙ্খলা ও সমন্বয়হীন পরিস্থিতির মধ্যে কঠিন এক অবস্থায় গঠিত হয় বাংলাদেশ বাহিনী। তা ঐতিহাসিক নানা দলিলাদির সাহায্যে অকাট্য প্রমাণ দিয়ে তুলে ধরেছেন লেখক। পাকবাহিনীর পরিকল্পনা ছিল আগে থেকেই সামরিক বাহিনীতে বাঙালির সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাঙালি সদস্যদের নিয়ে হাতে গোণা কয়েকটি ব্যাটালিয়ন গঠিত হয়। নানা সীমাবদ্ধতা থাকা সত্বেও একাত্তরের মার্চ-এপ্রিলে চাকুরিরত ও অবসরপ্রাপ্ত অল্প সংখ্যক কর্মকর্তা ও বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে সমন্বিতভাবে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। কেননা, একজন সৈনিকের জীবন সবসময় বেঁচে থাকার সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে পরিচালিত। যা তাকে প্রতিনিয়ত অনিশ্চয়তা জয় করার তাড়না দেয়। সাধারণত জীবন পাল্টে দেয়ার মতো একটা ঘটনাই মানুষকে নিজের মধ্যে দুঃসাধ্য কিছু করার ক্ষমতা আবিষ্কার করতে প্রভাবিত করে। ২৫ শে মার্চের রাত ছিল এমনি একটি ঘটনা যা বহু বাঙালি সৈনিক আর যুবককে যুদ্ধে যোগ দিতে প্রেরণা দেয়।

সহজভাষায় ইতিহাসের উপাদান ছড়িয়ে পাঠককে আকৃষ্ট করার বিষয়টি উঠে এসেছে সাবেক সচিব মোহাম্মদ আসাফউদ্দৌলার মন্তব্যে। তিনি লিখেছেন, ‘এই বইটি ইতিহাসের বৃহৎ কলেবরের প্রেক্ষাপটে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে রচিত একটি অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন প্রকাশনা। এই বইটি আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের অনেক বাস্তবতাকে তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে খুব সহজে আর অধিক উপলব্ধি দিয়ে বুঝতে সাহায্য করছে।’

বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর বিবর্তন প্রক্রিয়া, ক্রমবিকাশ ও উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা রয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। সিলেটের তেলিয়াপাড়া বৈঠক হিসেবে খ্যাত প্রথম বৈঠকে একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা, যুদ্ধ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে সুষ্ঠু দিক নির্দেশনার গুরুত্ব উঠে আসে। সামরিক বাহিনীর অভ্যূদয়ের সময় যে সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছিল, তা বর্ণনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। যথাযথ আদেশ ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর অনুপস্থিতি, বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্বের শূণ্যতা, নির্দিষ্ট দায়িত্বপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করার অভাব, সামরিক কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব কাটিয়ে উঠার মতো যে সমস্যা ছিল, তাও তুলে ধরা হয়েছে বইয়ের এই অধ্যায়ে। সেই সঙ্গে নানাবিধ বাধা অতিক্রম করে একটি পূর্ণাঙ্গ সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার বর্ণনা রয়েছে। যা পাঠককে সমৃদ্ধ করবে। একাত্তরের প্রতিরোধ যুদ্ধে বাঙালি সরকারি কর্মজীবী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন স্তরের পেশাজীবীসহ আপামর জনসাধারণের ভূমিকা সাবলীলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

কচি বয়সে লেখকের মনে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। তা থেকেই পরবর্তীতে তিনি মুক্তিযুদ্ধের গবেষণায় ইতিহাস সংকলনের বিষয়টি তার ব্যক্তিগত ইচ্ছাতেই শুরু করেন। তবে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ঘটনা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে তুলে ধরার প্রচেষ্টা অনেকটা দুঃসাধ্য। যেখানে কেবল মনের মাধুরি মিশিয়ে গল্প বলা নয়। তথ্য পাওয়ার পর সেগুলোর সত্যতা যাচাই করা নিঃসন্দেহে আরও কঠিন। একজন গবেষক হিসেবে এই কাজটি করতে হয়েছে মেজর জেনারেল মো. সরোয়ার হোসেনকে। তাই কাজটি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম যথার্থই বলেছেন, ‘এই বইটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ওপর ব্যাপক গবেষণা ও তথ্য উপাত্ত দ্বারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ঐতিহাসিক সঠিকতার দিকে খেয়াল রেখে রচনা করা হয়েছে। বইটিতে মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক ও সামরিক দিকসহ সার্বিক যুদ্ধের ওপর তথ্যবহুল ও অন্তদৃষ্টিপূর্ণ আলোচনা স্থান পেয়েছে। আমার মনে হয়েছে, এটি একটি অবশ্য পাঠ্য বই।’

সময়ের স্বল্পতা ও সম্পদের সীমাবদ্ধতার জন্য যুদ্ধকালীন সময়ে একটা পূর্ণাঙ্গ সামরিক বাহিনী গঠনের কাজটি ছিল বেশ কঠিন। যথাসময়ে ও সুনিপুণভাবে যেকোনো লক্ষ্য অর্জনে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা সবসময় পারদর্শীতার সাক্ষর রেখে থাকেন। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় প্রাপ্তসম্পদ ও জনবলের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতের জন্য চাকরিরত ও অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর সদস্যদের সংগঠিত করা হয়। তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয় বিভিন্ন বাহিনী গঠনের। পরে অন্যান্য বিশেষজ্ঞ, স্বেচ্ছাসেবক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গও সশস্ত্র সংগ্রামে নিজেদের সম্পৃক্ত করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ১১টি সেক্টর, তিনটি ফোর্স, আর্টিলারি কোর, বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর ভূমিকার বর্ণনা রয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে।

এই বইটির ব্যাপারে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিত্তব্রত পালিতের মন্তব্য এমন, ‘স্বাধীনতা যুদ্ধের উপরে রচিত প্রায় সকল রচনাতেই জাতীয়তাবাদী সুখানুভব প্রকাশের একটা তীব্র প্রবণলতা লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু এই বইয়ের লেখক কোনো প্রকার জাতীয়তাবাদী আনন্দচাঞ্চল্য ছাড়াই বস্তুনিষ্ঠতার সাথে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উপস্থাপন করেছেন, যে বিষয়টি আমাকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করেছে।’ সত্যিই এমন মন্তব্য যে কোন লেখকের জন্য অত্যন্ত গৌরবের।

বাংলাদেশ সরকার যখন বিভিন্ন সেক্টর ও ব্রিগেড গঠনে ব্যস্ত, প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে তখন অঞ্চলভিত্তিক কিছু স্থানীয় নেতাদের নামে বিভিন্ন অনিয়মিত বাহিনী গড়ে ওঠে। স্বঘোষিত নেতাদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এসব ছোট ছোট স্থানীয় ও অরাজনৈতিক বাহিনীগুলো ছিল মূলত অনিয়মিত বাহিনী। এসব বাহিনীর ওপর বাংলাদেশ ফোর্সেস হেডকোয়ার্টার্সের কোনো প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল না। নেতাদের আত্মবিশ্বাস ও শৌর্যবীর্যই এসব বাহিনীর উত্থানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। যেখানে মূল লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জন। কাদেরিয়া বাহিনী, মুজিব বাহিনী (বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী-বিএলএফ), মির্জা আবদুল লতিফ বাহিনী, আফসার ব্যাটালিয়ন, হালিম বাহিনী, হেমায়েত বাহিনী, আকবর বাহিনী, প্রকৌশলী আবুল হোসেনের বাহিনী, বাতেন বাহিনী, কুদ্দুস বাহিনী ও গফুর বাহিনীর নিখুঁত বর্ণনা রয়েছে বইটির ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের (বিআইডিএস) সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ মন্তব্য করেছেন ইতিহাসের নানা অনুষঙ্গ তুলে ধরার পাশাপাশি বইটির ভাষা শৈলী নিয়ে। তার মতে, ‘এই বইটির সবচেয়ে স্বস্তিদায়ক বিষয় হলো, এর সুস্পষ্ট শব্দ প্রবাহ- যা পাঠককে খুব সহজেই জটিল যুদ্ধ কৌশলসহ মুক্তিযুদ্ধের সামরিক অসমারিক পরিপূরকতার বিষয়ে যুক্ত করে দেয়। বইটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের উপরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্তের একটি ভাণ্ডার হিসেবে বিবেচিত হবে। এবং যুদ্ধ, শান্তি ও সংঘর্ষ বিষয়ক অধ্যায়নে এটি একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে পাঠ্য হতে পারে।’

গেরিলা যুদ্ধ নিয়ে অনেক আলোচনা থাকলেও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, গেরিলা যুদ্ধ কখনোই রাজনৈতিক সম্বন্ধ থেকে আলাদা হতে পারে না। একাত্তরে বাংলাদেশে গেরিলা যুদ্ধের ক্রমবিকাশ রাজনৈতিক কারণেই হয়েছিল। যার প্রয়োজনীয়তাও ছিল অপরিহার্য। যদিও কখনো বিপ্লবের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে গেরিলা যুদ্ধের বিশেষ ভূমিকা থাকে না। বরং গেরিলা যুদ্ধকে একটা বিপ্লব পরবর্তী পরিণতি হিসেবেই দেখা হয়। এটি সচারচর তখনই ঘটে যখন বিদ্রোহীরা অপেক্ষাকৃতভাবে দুর্বল থাকে, সশস্ত্র বিপ্লব অথবা অভ্যুত্থান করতে অসমর্থ হয়। যেখানে ক্ষমতাসীনরাও থাকেন একগুঁয়ে ও প্রভাবশালী। যারা শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথ প্রত্যাখান করেন। এমন বিশেষ কিছু গেরিলা যুদ্ধসহ মধ্যাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল, দক্ষিন পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এর বেশ কিছু অভিযানের বর্ণনা রয়েছে সপ্তম অধ্যায়ে। পড়লে মনে হবে যেন তা ঘটছে চোখের সামনে।

কানাডার ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর এবং প্রেসিডেন্ট অমিত চাকমা বলেছেন, ‘লেখক এত সুসমন্বিতভাবে সম্পূর্ণ যুদ্ধের বিবরণ উপস্থাপন করেছেন যে, এই বইটি ইতিহাস সম্পর্কে জানতে আগ্রহী সকলের কৌতুহল মেটাতে সক্ষম হবে। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর ঘটনাবলিকে তথ্য উপাত্ত এবং নথিপত্রের সাহায্যে শ্রমসাধ্য গবেষণা দ্বারা এই বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। বইটির শুরুতে তিনি অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং সংক্ষিপ্তাকারে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি তুলে ধরেছেন, যা পরবর্তীকালে স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপ নেয়। এই সব ঘটনাবলি গ্রন্থখানা পড়ার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। যা এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ মানদন্ডকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। বিশেষভাবে সামরিক বাহিনীর শিক্ষার্থীদের নিকট বাংলাদেশ বাহিনী কর্তৃক প্রচলিত এবং অপ্রচলিত যুদ্ধের যুগপৎ প্রয়োগের বিষয়টি যথেষ্ট আগ্রহোদ্দীপক বিবেচিত হবে।’

চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে বাংলাদেশ বাহিনীর ভূমিকা ও কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে অষ্টম অধ্যায়ে। এতে বর্ণনা রয়েছে কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি ও হতাহতের সংখ্যার ভিত্তিতে মুক্তিবাহিনী গৃহীত বিভিন্ন আভিযানিক পদক্ষেপের প্রভাব। লেখক বলছেন, মুক্তিবাহিনীর দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের বিপরীতে মিত্রবাহিনীর দুই সপ্তাহব্যাপী (৩ হতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত) খন্ডকালীন যুদ্ধকে একটি অসম তুলনায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধের গতিপথ পর্যালোচনা করলে এটি পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, তখন অনেকগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু প্রথম যুদ্ধটি ছিল বাংলাদেশ ও পাকিস্তানী বাহিনীর মধ্যে। নানাবিধ আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বাস্তবতা এই যুদ্ধে অনেকগুলো শক্তিধর দেশকে সম্পৃক্ত করেছিল। এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই পুরো আঞ্চলিক পরিস্থিতি আবর্তিত হয়।

২৬ মার্চ, ১৯৭১ এর পাকিস্তানি সামরিক আগ্রাসন ছাড়া কোনোভাবেই পরবর্তী যুদ্ধগুলো সম্ভব হতো না। তাই ২৬ মার্চের পর যা কিছু ঘটেছে, তার সবটাই প্রথম যুদ্ধের ওপর নির্ভরশীল ছিল। দীর্ঘদিনের সন্দেহ আর ভুল বোঝাবুঝি দূরীকরণের জন্য এই বিষয়গুলো ঐতিহাসিক এবং গবেষণালব্ধ পরিসংখ্যানের আলোকে উপস্থাপন করা জরুরি।

চূড়ান্ত পর্যায়ের অভিযান, পাকিস্তানিদের পরিকল্পনা আর মিত্রবাহিনীর আক্রমণের বর্ণনা রয়েছে নবম অধ্যায়ে। রয়েছে ভারতীয় পরিকল্পনা, দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল আর কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সংঘটিত যুদ্ধের বর্ণনা ও বিজয় কাহিনী। বলা হয়েছে, সামরিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য পাকিস্তানি বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে দূর্গ এবং শক্তিশালী অবস্থানভিত্তিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মিত্রবাহিনীকে পরাজিত করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। কিন্তু সৈন্যের স্বল্পতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে মিত্রবাহিনী তাদের অগ্রযাত্রার পথে বড় ধরণের যুদ্ধ এড়িয়ে চলার কৌশল অবলম্বন করে। ভারতীয় ইস্টার্ণ কমান্ডকে প্রাথমিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানে শত্রুর একটি বিশাল অংশ দখল করতে আদেশ দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য অংশ দখলের পর গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথ বিশেষ করে চট্টগ্রাম আর খুলনার বন্দর এলাকা দখল করতে বলা হয়।

শেষ অধ্যায়ে রয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর আলোকপাত। যুদ্ধের কারণ, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে সামরিক শক্তির ব্যবহার, বাঙালি জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা, ন্যায়সঙ্গত কারণ, জনসমর্থন নিয়ে রয়েছে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, দলিল-দস্তাবেজ আর ইতিহাসের ঘটনার আলোকে তথ্যবহুল বর্ণনা। কৌশলগত ও আভিযানিক, প্রতিরক্ষাকারীর স্বর্গ, প্রচলিত ও অপ্রচলিত রণ কৌশলের যুগপৎ ব্যবহার, পাকিস্তানি দুর্গ ও শক্তিশালী অবস্থানভিত্তিক যুদ্ধ কৌশল, মিত্রবাহিনীর এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল, অরক্ষিত ঢাকা, পরিকল্পনায় নমনীয়তা, বিমান- গোয়েন্দা সহায়তা, মাইন ও বিস্ফোরকের ব্যবহার, সামুদ্রিক রণক্ষেত্র নির্যাস পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার আলোচনা আগ্রহী পাঠক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াবে। জলবায়ু, রসদ সরবরাহ, আন্তঃবাহিনী সমন্বয়, গণমাধ্যমের ভূমিকা আগ্রহীদের বাড়তি প্রাপ্তি হিসেবে বিবেচ্য হবে।

৩.

কেবল অজানা কিছু তথ্য নিজের মতো করে তুলে ধরাই নয়, তার যথার্থতাও যাচাই করা জরুরি। আমরা চলমান ইতিহাস দেখে অভ্যস্ত। কয়েক ঘন্টা আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা মুহুর্তেই অতীত হয়ে পড়ে, প্রশ্ন তোলা যায় তার সত্যতা নিয়ে। কাজেই, পুরনো ঘটনা ঠিকভাবে তুলে ধরার কাজটি করতে গেলে কেবল ঘটনাই নয়, পারিপার্শিকতার নানা অনুষঙ্গও হাজির করতে হয়। ইতিহাসের পাশাপাশি গবেষণার গুণগত মান ও সংখ্যাতত্ত্ব বৈশিষ্ট্যও মানা হয়েছে পুরোপুরি। পুরো বইয়ের আলোচনায় রয়েছে প্রয়োজনভিত্তিক নকশা, মানচিত্র ও তথ্যের গ্রাফিক্স। যা বইটিকে অন্য বইয়ের চেয়ে ভিন্নতা এনে দিয়েছে। প্রতিটি আলোচনার পর রয়েছে লেখকের নিজস্ব বিশ্লেষণ। অনেক ক্ষেত্রেই বিষয় পড়ার পর পাঠক বিভ্রান্ত হন বা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন। এই বিশ্লেষণ বিভ্রান্ত হওয়া সিদ্ধান্ত নেওয়ার দোদুল্যমনতা থেকে পাঠককে বের করে নিয়ে আসবে।

৪.

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা নেই খুব একটা। যা আছে, তারও রয়েছে নানা সীমাবদ্ধতা। বাংলাদেশের বাইরে ভারতীয় বা পাকিস্তানি সামরিক অফিসাররাও এ বিষয়ে বেশ কিছু পুস্তক রচনা করেছেন। তবে, তাদের লেখনীতে তাদের নিজেদের অবস্থান তুলে ধরার একটা প্রয়াস ছিল। দেশের বাইরের গণমাধ্যম কর্মীরাও কিছু লিখেছেন। আমাদের অনেকেই পুরনো ঘটনা বা ইতিহাস লিখতে গেলে চালুনি ব্যবহার করি। সবটা বলি না। পাছে লোকে কিছু বলে ধরনের চিন্তা-ধারা থেকে, কে পছন্দ করেন, গোস্বা করেন আবার কে। কেউ যদি বিব্রত হন বা অপছন্দ করেন। ফলে সেসব লেখায় সামগ্রিক চিত্র উঠে আসেনি। বরং সেক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়নই বেশি ফুটে উঠেছে। এতে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাদের নিজ দেশ ও মানুষের উপস্থিতি যত বেশি, বাংলাদেশের উপস্থিতি ততটা নয়। তবে কিশোর বয়সের ঘটনা, পিতার কর্মসূত্রে নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের সাক্ষী হওয়ার পরেও মেজর জেনারেল মো. সরোয়ার হোসেন অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠার সাথে এই গবেষণামূলক বইটি লেখার কাজ সম্পন্ন করেছেন, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ও বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মুক্তিযুদ্ধকে সমীক্ষা করা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যায়তনিক দায়িত্ব। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এবং সামরিক- বেসামরিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতীর জীবনে অমূল্য আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবদান রেখে স্বাধীন সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র বিনির্মাণ করেছে, তা জাতির ভবিষ্যত পথচলার স্বার্থে জানা ও অনুধাবণ করা অপরিহার্য। সম্প্রতি স্ট্র্যাটেজিক সায়েন্স, পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজ, সোস্যাল চেঞ্জ অ্যান্ড পিপলস মুভমেন্ট বুঝতেও দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান যে রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক ঘটনা- তা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশ থেকে, বাংলাদেশের স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দিয়ে রচিত তেমন আকর্ষক মেধার বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা গ্রন্থের অভাব আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস পর্যায়েও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ অনুভব করি। কিন্তু অপ্রতুল গ্রন্থের মধ্যে কোনো কোনোটি ঊষর মরুভূমিতে তৃপ্তিদায়ক মরুদ্যানের মতো আশার সঞ্চার করে। মেজর জেনারেল মো. সরোয়ার হোসেনের `১৯৭১: প্রতিরোধ সংগ্রাম বিজয়’ তেমনই একটা তথ্যবহুল সংকলন।

লেখক একজন নেতৃস্থানীয় সামরিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে ইতিহাস বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। সেই সুবাদে তার গ্রন্থে নিবিড়ভাবে গবেষণার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত দিক ছাড়াও তিনি যুদ্ধে বাংলাদেশ বাহিনীর গঠন, ভূমিকা, কার্যক্রম সবিস্তারে তুলে এনেছেন। চূড়ান্ত বিজয়ে বাংলাদেশ বাহিনীর অবদান এবং যুদ্ধ ও বিজয়ের শিক্ষাকে তিনি চমৎকারভাবে সুগ্রন্থিত করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার রাজনীতির জন্যই বইটি প্রমাণ হিসেবে রাখার মতো। গবেষণা গুরুত্বের দিক থেকে বইটি অন্য বইগুলোর চেয়ে এগিয়ে। রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, কৌশলগত, ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক পরিকল্পনা, প্রয়োগগত মূল্য, মর্যাদার দিক থেকেও এর তাৎপর্য অনেক।

লেখক# বিজনেস রিপোর্টার, চ্যানেল টোয়েন্টিফোর।

এসি